Piktogramme sind allgegenwärtig. Sie sind die kleinen Helferlein, die uns bildhaft zeigen, wo es hinein geht und wieder heraus, was und wo zu drücken oder zu drehen ist, schweigend und ungerührt sprechen sie Ge- und Verbote aus, sie warnen uns vor Gefahren und regeln viele andere Dinge in unserem Alltag. Mal sind sie, je nach Funktion und Einsatzgebiet, bunt oder monochrom, mal groß oder klein. Und häufig, nachdem sie ihren augenblicklichen Zweck erfüllt haben, erinnern wir uns überhaupt nicht mehr bewusst an den Moment und den Ort der Wahrnehmung. Denn sie sind im Idealfall intuitiv interpretierbar, leicht erlernbar und interkulturell verständlich. Ob sie verstanden werden, ist nicht zuletzt eine Frage des Könnens der Piktogramm-Entwickler.

Im Blogpost zu „Textreduzierte Anleitungen“ sind bereits einige Aspekte zu Piktogrammen angeschnitten. Nun sollen einige weiterführende Überlegungen zur Verwendung und Gestaltung von Piktogrammen angerissen werden.

Zur Einstimmung sei auf einen kurzen Video-Zusammenschnitt aus einer itl Abendveranstaltungen zu diesem Thema hingewiesen: https://www.youtube.com/watch?v=Zh-9TrXTt60

Ein Piktogramm ist ein stilisiertes Bildsymbol, das eine Information durch vereinfachte grafische Darstellung vermittelt. So weit, so einfach. Die Eindeutigkeit der Information ergibt sich aus der Art, wie die Bildsymbole in Szene gesetzt werden, z.B. durch die umgebende Form- und Farbgebung sowie ggf. durch zusätzliche Elemente. Den Hintergründen des Bildverstehens wird an späterer Stelle noch mehr Platz eingeräumt.

Man kann, unabhängig von Funktion und Farbgestaltung, grob unterscheiden zwischen ikonischen, symbolischen und hybriden Piktogrammen.

Ikonische Piktogramme bilden schemenhaft Objekte oder Lebewesen ab, die sich direkt auf deren Erscheinungen unserer Erfahrungswelt zuordnen lassen. Die Abbildungen beziehen sich auch auf das Gezeigte. Aber sie tun dies in aller Regel in generischer oder in Pars-pro-toto-Beziehung. So erkennt man, dass ein Weg, an dem sich nachstehende Schilder befinden, generisch alters- und geschlechterunabhängig allen Menschen zur Verfügung steht, egal ob alleine oder in Gruppen:

Symbolische Piktogramme sind willkürlich, sie haben keine Ähnlichkeit mit dem Referenzobjekt/-sachverhalt. Sie „symbolisieren“ eben etwas – auf mehr oder weniger intuitiv hohem Abstraktionsniveau. Ein gängiges Beispiel hierfür ist das Dreieck mit dem Ausrufezeichen. Dessen Bedeutung „Achtung!“ oder „Warnung!“ ist als echtes Objekt natürlich nicht sichtbar, die Bedeutung muss vorvereinbart sein oder durch textliche Zusätze ergänzt werden.

Hybride Piktogramme sind Mischformen aus ikonischen und symbolischen Piktogrammen. Bei solchen Mischformen ist die Einordnung oft schwierig. Die Person, die sich im nachstehenden Bild anschickt, einen offenbar schweren Gegenstand zu heben, ist der ikonische Part des Piktogramms. Die Bedeutung der vier Linien über dem gebeugten Rücken ergeben sich nur aus dem Kontext und wären für sich alleine kaum interpretierbar – sie sollen in uns symbolisch vor „Verletzung“ und/oder zumindest vor „Schmerz“ warnen:

Piktogramme finden sich auf verschiedenen Informationsträgern und Kommunikationsmitteln im Bereich der Technik. Sie sind abgebildet auf Messetafeln, in Anleitungen und Schulungsunterlagen sowie in Katalogen oder auf dem Produkt selbst. Auf Maschinen sind sie z.B. in Form von Warn- und Hinweisschilder angebracht.

Darüber hinaus sind sie im Bereich elektronischer Medien nicht nur Informationselemente, wie z.B. auf Websites, sondern werden auf menügeführten Benutzeroberflächen gar selbst zum Bedienelement, z.B. als Icons in Symbolleisten und Paletten oder als Kacheln und Tastflächen, siehe Bildbeispiel oben: der Touchscreen eines Smartphones oder Tablets.

In Anleitungen erfüllen sie vor allem folgende Aufgaben:

- Kennzeichnung von Gefahren- und Warnhinweisen

- Unterstützen der Orientierung

- Einsatz als Navigationshilfe

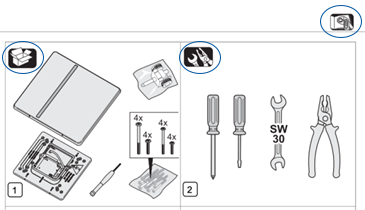

Der Einsatz von Piktogrammen trägt durch den teilweisen Entfall textlicher Informationen auch zur Kostensenkung bei. Dieses Beispiel zeigt eine Bild-Montageanleitung, in der sprachneutrale Piktogramme zur Orientierung und Navigation eingesetzt werden:

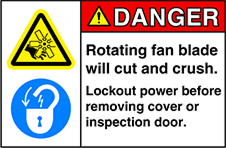

Piktogramme für Sicherheitskennzeichen dienen der Unfallverhütung und dem Gesundheitsschutz im Speziellen sowie der Sicherheit im Allgemeinen, insbesondere am Arbeitsplatz gemäß Arbeitsschutz bzw. Arbeitssicherheit. Dabei gibt es internationale Unterschiede in den Normen.

Sicherheitszeichen und -farben sind in verschiedenen nationalen und internationalen Normen registriert, z.B. ISO 7010, DIN 4844, DIN ISO 3864-2, ANSI Z535.X mit Signalwörtern und erklärenden Texten. Deren Gebrauch überschneidet sich auch teilweise. Details zu den übergeordneten Ausgestaltungsrichlinien nach einzelnen Normierungen von Warn- und Sicherheitshinweisen wollen wir hier aber aus gutem Grund beiseite lassen:

Bestimmte Kombinationen von Bild und ‚reservierten‘ Farben, z.B. für „Verbot, „Warnung“, „Vorsicht“, „Gebot“ und „Hinweis“ sind außerdem ziemlich stark ins Alltagsbewusstsein gewandert, sodass sie als gelerntes Gemeingut gelten können und sich auch in der entsprechenden Verwendung anbieten.

Häufig vorkommende Piktogramme sind mittlerweile an 'ihre eigenen', d.h. gewohnten Farben gebunden. In ungebräuchlicher Farbumgebung können sie Interpretationskonflikte auslösen und werden somit kontraproduktiv:

Piktogramme sollen auf den ersten Blick informieren. Sie sollen einen möglichst kurzen Umweg über unser Nachdenken nehmen. Damit sie das leisten können, müssen einige Grundlagen des Bildverstehens berücksichtigt werden.

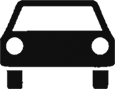

Jeder Mensch verfügt über Schemata, d.h. Vorstellungen über das Aussehen von Objekten, die öfter in seinem Erfahrungsbereich auftreten. Nehmen wir nochmals das Beispiel „Auto“:

Es besteht aus Elementen wie Räder, Karosserie, Lenkrad, Scheinwerfer usw. Es genügt die Anordnung von nur wenigen markanten Grundelementen, damit das Objekt erkennbar wird: Kreis, Trapez und Rechteck.

Ein abgebildetes Objekt wird beim Betrachten mit einem Schema abgeglichen, das im Gedächtnis vorhanden ist. Wenn sich eine Übereinstimmung ergibt: Objekt erkannt! Dieses Wissen gilt es bei der Bildgestaltung zu nutzen. Sie muss schemakonform sein, d.h. das Piktogramm muss ein entsprechendes Schema bei der Zielgruppe aktivieren.

Ein Grundprinzip ist, dass Objekte von dem Hintergrund getrennt werden, der sie umgibt. Dies wird durch folgende Gestaltprinzipien unterstützt:

Zu den Gestaltprinzipien bitte grafische Elemente zur Verdeutlichung aufnehmen.

- Prinzip der Nähe oder Ähnlichkeit:

Benachbarte bzw. ähnliche Elemente werden zu einer Gruppe zusammengefasst. - Prinzip des geschlossenen Umrisses:

Linien oder Elemente werden zu einer geschlossenen Gestalt zusammengefasst. - Prinzip der stetigen Fortsetzung:

Eine Linie wird gemäß ihrem einfachsten Verlauf fortgesetzt. - Prinzip des gemeinsamen Bereichs oder Umschließung:

Elemente innerhalb einer Umrahmung werden als Gruppe zusammengefasst. - Prinzip des Zusammenhangs:

Miteinander verbundene Elemente bilden eine Einheit.

Besonders bei der Gestaltung von Piktogrammreihen kommt es einerseits auf klare Zusammengehörigkeit und Wiedererkennbarkeit der Symbole an, also auf einen einheitlichen Stil. Dies kann durch ein stark reduziertes Repertoire von grafischen Elementen und ihrer systematischen Anordnung erreicht werden. Andererseits müssen die einzelnen Piktogramme aber auf den ersten Blick deutlich von den anderen unterscheidbar sein.

Wenn eine Reihe von Piktogrammen entwickelt werden soll, ist ein einheitlicher Stil wichtig. Dabei sollten möglichst der gleiche Blickwinkel und die gleichen Farben, Pfeile, Linien, Schatten, usw. gewählt werden. Hier gilt im Prinzip der gleiche Grundsatz wie bei der textlichen Terminologieregel: Gleiches Element = gleiche Form (und gleiche Farbe).

Einen lesenswerten Artikel – nicht nur in diesem Zusammenhang – findet man unter http://www.sonderschauen-ihm.de/2004/inhalt/03_1a.htm. Er widmet sich u.a. dem Gestaltungskonzept für die Piktogramme der Olympischen Spiele 1972, das einerseits ins umfassende Designkonzept der Spiele passen und andererseits einem mehrsprachigen Publikum ein einheitliches Kommunikationssystem zur Verfügung stellen sollte.

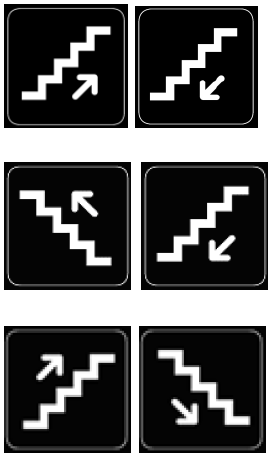

Piktogramme sollten als stilisierte Darstellungen mit charakteristischen Merkmalen gestaltet werden. Sie sollten sich aber durch entscheidende Merkmale deutlich voneinander abheben, denn zu hoch dosierte Gleichartigkeit kann die schnelle Unterscheidbarkeit behindern. Die beiden oberen Piktogramme unterscheiden die Richtung für den Weg nach oben oder nach unten lediglich durch den winzigen Unterschied in der Pfeilrichtung an gleicher Position:

Augenfälliger ist die Bedeutungsdifferenzierung jeweils im mittleren und unteren Paar. Es unterscheidet sich in zwei Kriterien. Zum einen wäre hier der Richtungspfeil: Einer ist auf die Treppe gesetzt für „Weg nach oben“. Der andere ein Pfeil liegt unter der Treppe und gibt an: „Weg nach unten“. Um mögliche Differenzierungen weiter zu treiben sind die Treppen jeweils noch gespiegelt angeordnet.

Ein Technischer Redakteur hat meist keine Illustrator- oder Grafikdesign-Ausbildung, das Entwickeln von Piktogrammen gehört sicher nicht zu seinen Kernkompetenzen. Er ist aber der Initiator und trifft die Entscheidung, ob eine Information in Bild- statt in Textform dargestellt werden soll. Er weiß, welche Information es auf welche Weise zu vermitteln gilt. Dabei geht es nicht nur um Sicherheitszeichen, sondern auch um die Vermittlung von Vorgängen oder Bedienschritten. Häufig ist dazu eben ein platzsparendes und übersetzungsfreies Piktogramm das Mittel der Wahl.

Zwar sind Piktogramme reichlich und aus verschiedenen Quellen verfügbar. Das „Abkupfern“ und Wiederverwenden von geläufigen und bewährten Piktogrammen ist keineswegs ein Merkmal von Phantasielosigkeit, sondern durchaus sinnvoll. Dabei gilt es freilich als selbstverständlich, dass die Urheberrechte berücksichtigt werden. Also zahlt man entweder für die Nutzung oder man muss sich die Einverständnis des Entwicklers einholen. Dennoch kommt man in der Praxis immer wieder in die Situation, dass ein geeignetes Piktogramm nicht zur Hand ist und daher ein neues entworfen werden muss.

Damit der Redakteur einem Grafiker erklären und ansatzweise vorskizziern kann, welche Aussage ein Piktogramm transportieren soll, sollte er die Grundlagen der Gestaltung kennen und konzeptionell vordenken.

Vorbereitend empfiehlt es sich, die Zielvorgaben des zu entwerfenden Piktogramms abzustecken. Durch Beantwortung eines Fragerasters lässt sich das anzulegende Piktogrammszenario grob umreißen, beispielsweise nach folgenden Kriterien:

- Welche Tätigkeit/ welcher Sachverhalt soll dargestellt werden?

- Welches Ziel/Ergebnis wird angestrebt?

- Welche Handelnde/Gegenstände sind beteiligt?

- Welche Position /Richtung/Modalität/welcher Ort ist wichtig?

Je nach Fall müssen jedoch nicht alle Kriterien, dafür evtl. andere abgeklopft werden, um die bezweckte Botschaft zu transportieren.

Anschließend lassen sich die gefundenen Antworten im Übergang zur Realisierung noch verfeinern:

- Aussage bewusst machen

Zunächst muss man sich darüber im Klaren sein, was das Piktogramm aussagen oder bewirken soll. Hilfreich ist es, die Zielaussage mit wenigen Sätzen oder Stichworten zu beschreiben. - Zielgruppe definieren

Anschließend soll die Zielgruppe so gut wie möglich eingegrenzt werden – je genauer, desto präziser kann die Symbolik gewählt werden und umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Inhalte verstanden werden. Je weniger definiert die Zielgruppe ist, desto universeller müssen die Bildelemente sein.

Auch kulturelle Unterschiede spielen mitunter eine Rolle. Ein Hinweis auf ein Restaurant würde z.B. in Asien anders aussehen als in Europa.

Das Symbol für „Geld“ wird sich in verschiedenen Ländern durch unterschiedliche Währungszeichen unterscheiden. Bilder sollen möglichst aus dem Erfahrungsbereich der Zielgruppe stammen.

- Grenzen erkennen

Wenn die Botschaft bildlich schwer zu vermitteln ist, bietet es sich an, eine Bild-/Text-Kombination einzusetzen. In einer Anleitung kann man ein Piktogramm am Beginn einmal erläutern, es muss dann nicht mehr bei jedem Auftreten erklärt werden. Grenzen wie z.B. abstrakte Begriffe, verknüpfte und komplexe Aussagen bewusst machen und bei Bedarf erläutern. - Skizzieren

Handskizzen sind am besten geeignet, um Inhalte und Formen zu entwickeln. Der Einsatz des Computers ist hierbei eher hinderlich. Zu sehr ist man mit den Möglichkeiten der Software beschäftigt, anstatt sich auf den Entwicklungsprozess zu konzentrieren. Der Computer verlangt zwangsläufig eine exakte Arbeitsweise, was die Kreativität eher behindert. - Abstrahieren

Den typischen Vertreter (Prototypen) einer Gruppe von Objekten aussuchen. Das beste Ergebnis wird erreicht, indem Probanden aus einem Satz vorgegebener Piktogramme oder Skizzen das repräsentativste Schema auswählen.

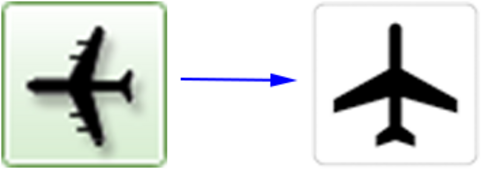

Mit dem linken Prototyp ist kein konkretes Objekt, z.B. ein ganz bestimmter Flugzeugtyp gemeint, sondern sozusagen der Oberbegriff aller Flugzeugtypen. Dies kann nur durch vereinfachendes Stilisieren erreicht werden, d.h. Reduktion auf die wenigen Objektelemente, die allen Typen der Kategorie Flugzeug entsprechen: Rumpf, Tragflächen, Leitwerk. Dazu sollte man einen Blickwinkel auswählen, der die markanten Elemente deutlich zeigt.

Aber Vorsicht: Für gewöhnlich schwindet mit zunehmendem Abstraktionsgrad die visuelle Ähnlichkeit des Piktogramms mit dem Referenzobjekt. Damit geht auch die intuitive „Suggestivkraft“ der Abbildung verloren.

Manchmal hilft vielleicht auch der umgekehrte Weg: Konkretisieren. Sprechen Sie in Gegenwart eines Zuhörers einen Begriff aus und lassen Sie ihn sofort und schnell skizzieren, was er gerade mit dem geistigen Auge wahrgenommen hat.

- Umsetzung

Für die Umsetzung am Computer sollte man auf die Hilfe von Profis zurückgreifen. Nur ein ausgebildeter Grafiker besitzt die nötige Erfahrung und beherrscht die entsprechenden Tools, um ein professionelles Ergebnis zu erzeugen. Der Grafiker sollte möglichst früh in den Entwicklungsprozess eingebunden werden, um die Umsetzbarkeit der Entwürfe sicher zu stellen. Ein Grafiker, der auch gute Karikaturen oder Cartoons entwirft, dürfte der ideale Erfüllungsgehilfe sein.

Wenn man letztendlich zur Tat schreitet, um das Werk zum krönenden Abschluss zu bringen, müssen sowohl das Wissen um die Schema-Konformität als auch Gestaltprinzipien und Gestaltungsregeln berücksichtigt werden, damit die Piktogramme gelingen und schnell und leicht verstanden werden.

- Markante Objekte

Objekte können mit Strichen oder gefüllten Flächen (Rasterung, vollflächiges Schwarz oder Farbe) dargestellt werden. Striche müssen markant und dick genug sein, damit das Objekt gut erkennbar ist. - Einfache Objekte

Objekte so einfach wie möglich gestalten, ohne dass die Erkennbarkeit leidet. Details verzögern das Erkennen und lenken eher ab. Der Betrachter hält sich zu lange mit der Identifizierung auf. - Geschlossene Objekte

Sowohl das gesamte Piktogramm als auch einzelne Objekte sollen in sich geschlossen wirken. Dies kann durch eine Umrahmung oder durch einen vollflächigen Hintergrund erzielt werden. - Mehrere Objekte

Wenn mehrere Objekte in einem Piktogramm eingesetzt werden, müssen sie „zusammenarbeiten“ und als Einheit wirken. Einzelne Objekte dürfen nicht um die Aufmerksamkeit des Betrachters wetteifern. - Größe

Das Piktogramm soll ohne Blickbewegung sofort erkannt werden. Dazu muss sich die Größe nach der Leseentfernung richten. Bei normaler Leseentfernung entspricht der Bereich des scharfen Sehens etwa der Größe eines 10-Cent-Stücks. Piktogramme, die zu einer Piktogramm-Reihe gehören, sollten immer gleich groß sein. - Farbe

Farbe hilft Bildelemente hervorzuheben, sie sollte jedoch sparsam und nicht als Schmuckelement eingesetzt werden. Farbigkeit der Bilder zum Selbstzweck oder zur Zier hilft wenig! Gezielt eingesetzte Farbe kann aber bei konsequentem Einsatz die Aufmerksamkeit steuern und den Anwender leiten.

Hier sind nochmals die wichtigsten Punkte zusammengefasst, mit denen Piktogramme auf ihre Funktionsfähigkeit hin konzipiert und überprüft werden können:

- Konventionen der Zielgruppe berücksichtigen, z.B. Vorwissen, Kulturkreis, Schemata

- Hintergründe des Bildverstehens einbeziehen, z.B. Figur-Grund-Gliederung

- Gestaltungsregeln einhalten, z.B. markante, einfache und geschlossene Elemente, Zusammenwirken mehrerer Objekte

- Vorgaben und Standards berücksichtigen (besonders bei Piktogrammreihen), z.B. Größe, Form, Farbe, Blickwinkel

- Neu eingeführte symbolische Piktogramme müssen mit textlicher Erläuterung versehen werden.

- Testen und Überarbeiten.

Nur durch Tests mit Probanden kann die Wirkung der Piktogramme überprüft werden. Professionelles Usability Testing ist natürlich die sicherste Methode. Aber auch durch Beobachtung und Befragung eines selbst ausgesuchten kleinen Kreises von möglichen Anwendern lassen sich Schwachstellen aufdecken und die Ergebnisse verbessern. Die gewonnenen Erkenntnisse werden dann umgesetzt und erneut getestet, bis das Ergebnis dem gestellten Anspruch gerecht wird.

Kommentar schreiben